Weltraum-Solarenergie: Europas Zukunftsprojekt für konstant sauberen Strom

Einleitung

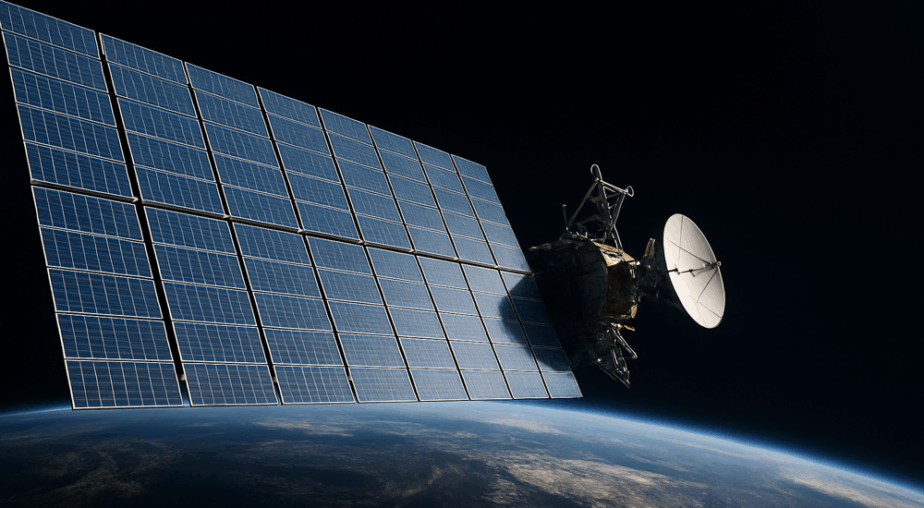

Das Konzept der Weltraum-Solarenergie (Space-Based Solar Power, SBSP) erlebt einen bemerkenswerten Neustart: Statt uns auf die wankelmütige Solar-Wind-Kombination auf der Erde zu verlassen, soll im All permanent Solarstrom gesammelt und zur Erde übertragen werden – unabhängig von Nacht, Wolken oder Wetter. Eine neue europäische Studie identifiziert erstmals konkrete Voraussetzungen und Potenziale für einen Einsatz bis 2050.

SBSP im Überblick

Zwei technologische Ansätze stehen im Fokus:

-

RD1: Heliostat-Design mit solarbetriebenen Spiegeln im Orbit, die konstant Strom zur Erde reflektieren – ideal für Grundlastversorgung.

-

RD2: Ein einfacheres Planar-Modul-Konzept, näher an heutiger Technik, jedoch wirtschaftlich weniger attraktiv.

Laut Analyse könnte ein ausgereiftes RD1-System langfristig die Systemkosten um bis zu 15 % senken, bis zu 80 % fossile Erzeugung verdrängen und den Batteriespeicherbedarf deutlich reduzieren – vorausgesetzt, die technologische Entwicklung (z. B. bei Raumzellen und Mikrowellenübertragung) schreitet voran.

Technisch-wirtschaftliche Hürden

Ein Szenarienvergleich zeigt:

RD1 wird ökonomisch tragfähig, wenn seine Systemkosten bei dem 9‑ bis 14‑Fachen der terrestrischen PV von 2050 liegen. RD2 müsste bei 6‑ bis 9‑fachen Kosten liegen – bräuchte aber ergänzend einen großen Speicher, um seine Nachteile auszugleichen.

Ohne massive Fortschritte bei Startkosten, Zelltechnologie und Langlebigkeit bleibt SBSP wirtschaftlich unattraktiv. Doch der technologische Fortschritt bei Raketenstarts, Robotermontage und Weltraumproduktion lässt diese Hürden zunehmend realistischer erscheinen.

Europas SOLARIS-Initiative

Die europäische Raumfahrtagentur ESA treibt mit dem Programm „SOLARIS“ eine Demonstrationsmission im suborbitalen Bereich bis 2030 voran. Eine erste geostationäre Testanlage ist um 2040 geplant.

ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher betont:

„Space-based solar power wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaneutralität und Energieunabhängigkeit Europas.“

Ziel ist es, bis Ende 2025 die technischen, politischen und programmatischen Grundlagen für den Einstieg in SBSP zu schaffen – gemeinsam mit Industriepartnern wie Engie, Enel oder Thales Alenia.

Wirtschaftliche Tragweite

Analysen zeigen enorme wirtschaftliche Hebel:

Eine europäische SBSP-Flotte mit etwa 50 Satelliten könnte bis 2070 Nettoerträge zwischen 150 und 260 Milliarden Euro generieren – bei gleichzeitiger Entlastung von terrestrischen Netzen und Speichersystemen.

Zwar bewegen sich die Baukosten eines einzelnen SBSP-Satelliten noch im Bereich von 8 bis 30 Milliarden Euro – doch Skaleneffekte, Massenfertigung und Wiederverwendbarkeit könnten mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen.

Chancen & Risiken

| Chancen | Risiken |

|---|---|

| 24/7 Grundlast-Energie – wetterunabhängig | Sehr hohe Anfangsinvestitionen und Technologieschwellen |

| Reduzierter Speicherbedarf am Boden | Herausforderungen bei Frequenzmanagement & Übertragung |

| Stärkung europäischer Energieautonomie | Politischer Konsens & öffentlicher Rückhalt notwendig |

Zukunftsfragen: Was SBSP zur echten Option macht – und was noch fehlt

Ein Blick in die Zukunft wirft viele Fragen auf – und genau hier beginnt die Debatte: Ist ein orbitales SBSP-System bis 2050 tatsächlich realisierbar oder bleibt die Vision vom Strom aus dem All ein technischer Traum? Die technologischen Entwicklungen schreiten schnell voran, doch ob sie rechtzeitig wirtschaftlich tragfähig werden, hängt maßgeblich von europäischer Industrie- und Raumfahrtpolitik ab.

Auch die Kostenfrage steht im Raum. Europa muss massiv in Infrastruktur investieren – von kosteneffizienten Trägersystemen bis hin zu Satellitenproduktion, Empfangsstationen und Datenmanagement. Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann SBSP zu einer wettbewerbsfähigen Stromquelle heranwachsen.

Dazu kommt der rechtliche Aspekt: Wer kontrolliert die Nutzung von Frequenzen im All? Und wie lässt sich verhindern, dass SBSP zur Quelle geopolitischer Spannungen wird? Hier braucht es klare Regeln im internationalen Weltraumrecht, insbesondere im Hinblick auf Übertragungsrechte und Sicherheit.

Nicht zuletzt ist auch die gesellschaftliche Akzeptanz entscheidend. Energie aus dem All klingt visionär – doch wird sie von der Bevölkerung als Fortschritt begrüßt oder eher mit Skepsis betrachtet? Und wer hat am Ende die Hoheit über solche Systeme – Staaten, internationale Agenturen oder private Konzerne?

All diese Fragen machen deutlich: SBSP ist nicht nur ein technisches Projekt, sondern auch ein politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zukunftsthema. Dein Forum bietet damit die ideale Plattform für eine Diskussion, die weit über Photovoltaik im klassischen Sinne hinausgeht.

Fazit

Weltraum-Solarenergie könnte in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen – besonders als Ergänzung zu wetterabhängigen Systemen wie Wind- und Freiflächen-PV. Mit konstantem Stromfluss, hoher Netzstabilität und Unabhängigkeit von geopolitischen Importen bietet SBSP ein enormes Potenzial.

Noch ist der Weg lang – aber erste Missionen, Studien und industriepolitische Weichenstellungen laufen. Wenn Europa diese Entwicklung ernst nimmt, könnte SBSP in den 2040er- und 2050er-Jahren Realität werden – nicht als Ersatz, sondern als integraler Bestandteil einer robusten, klimaneutralen Energiezukunft.

Externer Link:

European Space Agency (ESA): Projekt SOLARIS